在 匹克球(Pickleball)这一项起源于 1960 年代的运动中,球拍从最初的木质简陋形态,逐渐演化为如今采用碳纤维、蜂窝夹层、泡沫核心等高科技材料的高性能装备。本文将聚焦 “尺寸” 这一维度,以拍长、拍宽、设计构造变化为线索,剖析球拍如何随着材料革新而尺寸与结构同步进化,同时说明这些变化对选拍、比赛和休闲使用的意义。

在 1965 年,匹克球刚被发明时,器材多为改装羽毛球场与乒乓球拍的简易组合。

最早的球拍通常为厚实的夹板木材,体积较大、重量较重。

在尺寸上,其长度与宽度并没有现代严格标准,但由于材料与制造方式的限制,通常拍面比较大、拍柄较短、整体灵活性差。

举例而言,1970 年代常见的木拍重量可超过 12 盎司(约 340 克以上),击球感沉重、挥拍速度慢。

尺寸意义:在木制时代,拍长与拍宽主要受加工便利与材料厚度限制。由于重量大、惯性高,用户在选拍时常常要权衡“覆盖范围”与“挥拍灵活性”。

随着运动普及与器材需求提升,制造商开始探索更轻、更强、更灵活的球拍材质。约在 1980-2000 年代间,出现了蜂窝核心(如铝蜂窝、聚合物蜂窝)结合玻璃纤维或碳纤维贴面的球拍。

核心材料从纯木材演变为铝蜂窝、Nomex 纸蜂窝、聚合物蜂窝等。

拍面材料由简单木材贴面,进化为玻璃纤维、碳纤维、复合贴片,大幅提升“甜区”(sweet spot)及击球能量传递。

在尺寸上,制造商利用更轻材料控制拍长与拍宽,使得挥拍速度提升、惯性降低。与此同时,拍面可设计得更薄、边缘可加强,从而在保持合法尺寸范围内(如规则中长度+宽度限制)提升表现。

尺寸意义:这一阶段,尺寸虽仍受规则限制(如总长宽 ≤ 24 英寸、长度 ≤ 17 英寸 等)但由于材料轻化,用户可选更接近最大尺寸而不牺牲挥速与操控。尺寸与结构协同,为选手提供更大覆盖面与更佳击球反馈。

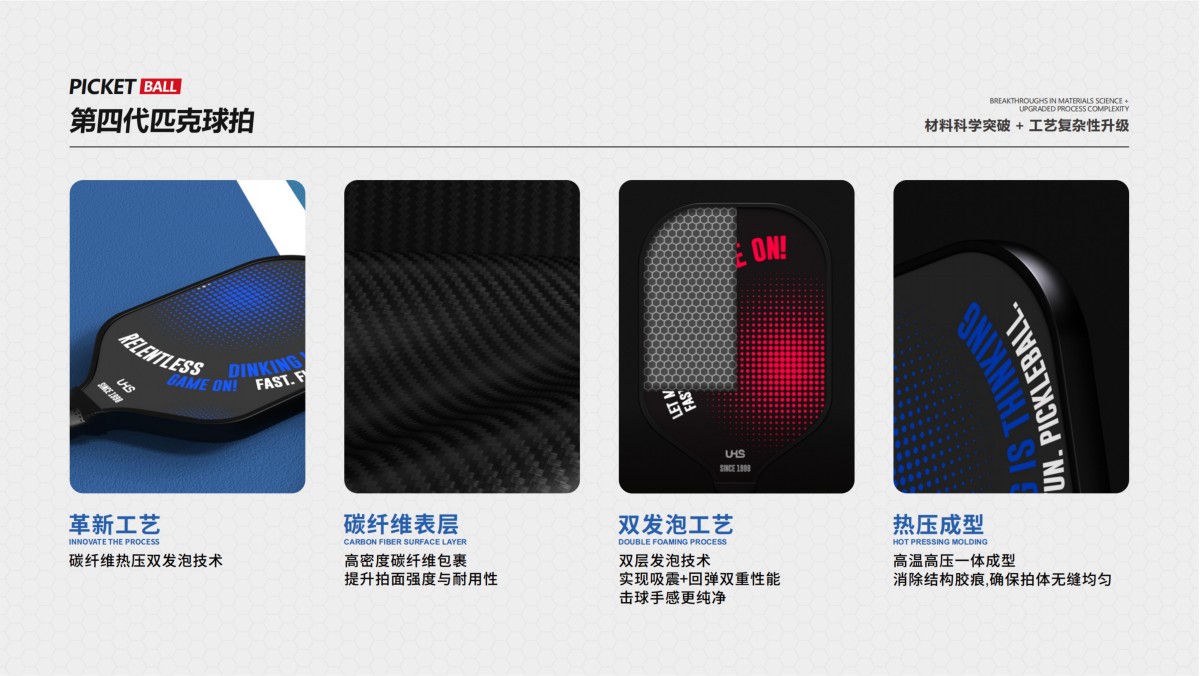

进入 2010 年代后,球拍技术迈入高端化、专业化,材料、结构与尺寸优化同步推进。最新一代拍款采用碳纤维贴面、全泡沫核心、热成型一体结构等。

碳纤维贴面提供更高的刚性与响应速度,从而可在相同尺寸下提升击球“弹性”与控制。

泡沫核心技术(取代或补充蜂窝结构)改善了边缘稳定性、减震性、扩大甜区,使得即便在尺寸接近规则顶限时仍具备更好击球感。

尺寸上,虽然规则并未大幅改变,但制造商更倾向于在合法最大范围内精细调整拍长/拍宽比、拍柄长度、重量分布,从而在“合法尺寸”+“最佳性能”之间取得平衡。

尺寸意义:现代球拍的尺寸不仅是“合规”问题,更是“如何在合规范围内最大化性能”的问题。即拍长、拍宽虽受限,但制造商透过材料与结构优化,让用户在该尺寸范围内获得更大的击球覆盖、更快挥拍、更佳控制。

| 阶段 | 材料/结构特点 | 尺寸趋势 | 用户体验影响 |

|---|---|---|---|

| 木制时代 | 厚木材、重量大 | 长度偏大、宽度偏大、灵活性差 | 挥拍慢、覆盖差、控制为主 |

| 蜂窝+复合时代 | 蜂窝核心 + 玻纤/碳纤贴面 | 利用轻材缩短长度/控制宽度,接近规则上限 | 挥拍更快、覆盖提升、控制与力量平衡 |

| 现代碳纤维/泡沫时代 | 碳纤维贴面 + 泡沫/热成型结构 | 尺寸更接近法定上限,同时性能更优 | 覆盖最大化、击球反馈佳、操控/力量俱佳 |

了解球拍发展背景后,当你选购拍时,不妨问自己:“这支拍在合规尺寸范围内,是否也利用了最新材料/结构来提升性能?”

对于初学者:可选择“蜂窝+玻纤”或入门碳纤款,长度可稍短(如 15-16 英寸)以提升挥拍速度与操控。

对于进阶用户或赛事选手:可考虑“碳纤维+泡沫核心”款式,长度尽量靠近合法最大(如 17 英寸/43 cm左右),但同时关注拍宽、拍柄握感、整体平衡。

尺寸虽重要,但也应结合材料与结构:一支拍若尺寸合法但材质旧、结构落后,其实体验可能不如一支尺寸稍短但结构先进的拍。

在购买前建议实际拿在手上试挥,感受长度、宽度、平衡、重量是否与你打球习惯相符。

从最初那支夹板木拍,到如今顶级的碳纤维/泡沫核心球拍,匹克球拍在尺寸、结构、材料三方面经历了深刻演变。对于你来说,了解这段演变历史,有助于你在“尺寸标准”之外,更深入理解“为什么尺寸那么设计”“如何选出适合自己的拍”。无论你打休闲还是准备参加比赛,选择一支在合法尺寸内、且材质结构先进的球拍,将使你的击球体验迈上一个新台阶。